山地の林内に生える高さ10?20cmの多年草。葉は茎の下部に2個つき、広卵形で長さ約10cm。

植物体全体から比較すると大きく、縁は細かく波打ちます。 花が咲いていなくても、この葉が目印になることがあります。

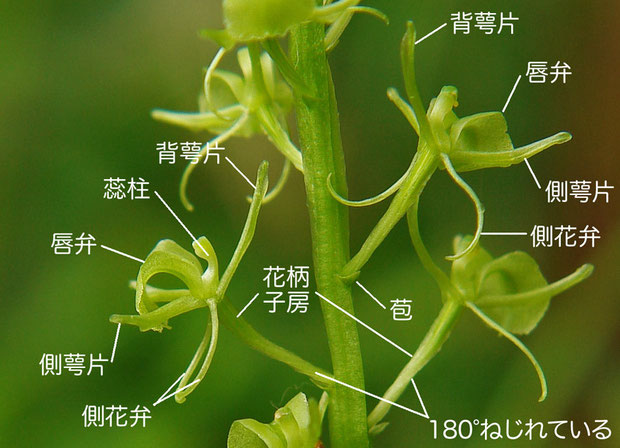

花は斜め上向きに咲きます。 側花弁は線形、長さ6?7mmで下垂し、緩やかに湾曲します。 背萼片と側萼片は縁が巻き込んで細い管状になっています。 背萼片は直立し、前方にやや湾曲します。 このように細い萼片や側花弁が昆虫の足を連想させるのでしょうね。 昆虫に似せているのは、クモキリソウの作戦なのかも知れません。 苞は卵状三角形で鋭頭、長さは1.0?1.5mmです。

クモキリソウは花柄子房が180°ねじれて唇弁が下側になる「標準タイプ」です。

ラン科なので、萼片と花弁が3個づつあります。 側萼片と背萼片は線形で長さ10?12mm。 2個の側萼片は前方に突き出すようになり、背萼片は直立し中ほどから前方に緩く湾曲します。 側花弁は糸状で長さ8?10mm。 やや下垂し、先端は尖ります。

唇弁は長さ6?8mm、基部から1/3ほどでカクン!と屈曲し先は下垂し、先端は尾状になり、やや尖ります。 屈曲部の両端は突起状になります。 暗紫褐色の条線が縦に走りますが、その色が薄く目立たない個体もいます。

蕊柱は長さ約2mm。 図鑑には「ほとんど翼がない」とありますが、両側に明確な鈎状の翼がありました。 先端の淡黄色の部分は葯です。

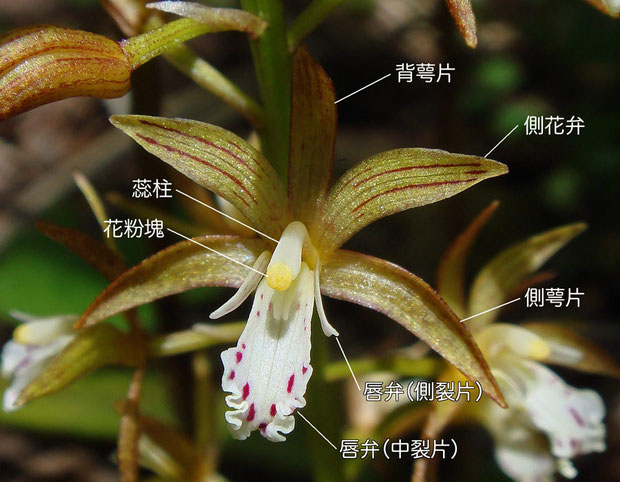

小さいですが、とても美しい花だと思います。 萼片と側花弁は黄褐色、披針形で長さ8?10mm。 唇弁は白く、基部で3裂します。 側裂片は披針形で鈍頭、目立ちませんが花の美しさには一役買っていると思います。 中裂片は一番目立ち、長さ5?6mmで、先端がフリルのように美しく波打っています。 前部を中心に赤紫色の斑点があります。 また基部には2個の隆起線があります。

萼片と側花弁は線状の披針形で、先端は尖ります。 唇弁は基部から2/3ほどまで、雨ドイのように蕊柱を抱えるようになっていて、前端付近で3裂します。

図鑑では唇弁の長さは約3cmとありました。 唇弁と蕊柱には美しい紅紫色の模様が入り、この花のアクセントになっています。

山地の落葉樹林下に生える、高さ20?40cmの菌従属栄養植物(きんじゅうぞくえいようしょくぶつ)です。 このような植物は、日の光を浴び光合成をして栄養を作り出すことは、やめてしまいました。 その代わりに根に菌を住まわせ、菌から栄養をもらって(あるいは、奪って)生きているのです。

写真の株は、高さが約32cmでした。 地中に直立する根茎から、先が上向きになる根を多数束生することが、名の由来です。 根は、普通下の方に向かって伸びていくイメージがありますね。 でもこの植物は、根茎から上に向けて根を伸ばすというのです。 変わっていますね。 根を掘り起こして見ることは、植物が死んでしまうのでできませんが、いつか標本などで見てみたいものです。